事務所の屋号

個人事務所を独立起業して、一年が過ぎました。

正確に言うと・・・過ぎてました(笑)

気付いたら、いつのまにか、開業2年目に突入してました。

事務所を構えること自体は仕事環境を整えるための手段であり、真の目的ではありませんから、まあ、・・・こんなもんです(笑)

実は、屋号では「社会福祉士事務所」は名乗っておらず、

単純に事務所の「オフィス紗代」という名前だけで届けています。

私は法律職ではないですし、

後見業務を専門職として業とするには社会福祉士であることは必要なのですが、

後見業務の受任だけが、

何もやりたいことのすべてではなかったし、

他のやりたいことは、社会福祉士でなくてもいいので。

自分なりの(自分だけの)こだわりです。

申立代理人にはなれません!

とは言え、事務所の収入の大部分はやはり後見業務の報酬であるのが実情で、

当事務所の今後の課題は山積みなのですが(涙)

後見人等の受任のほかに、

例えば、成年後見制度がらみのご相談を受けることもぼつぼつ増えてきました。

その中で、

「あ~、これはしっかり!お伝えしなくてはいけないな・・・。」と感じていることがあります。

我々、専門職後見人と呼ばれる者(弁護士、司法書士、社会福祉士)の中でも

唯一の福祉職である社会福祉士として、声を大にして言います。

『私たち社会福祉士は、成年後見制度の申立における「申立代理人」にはなれません!』

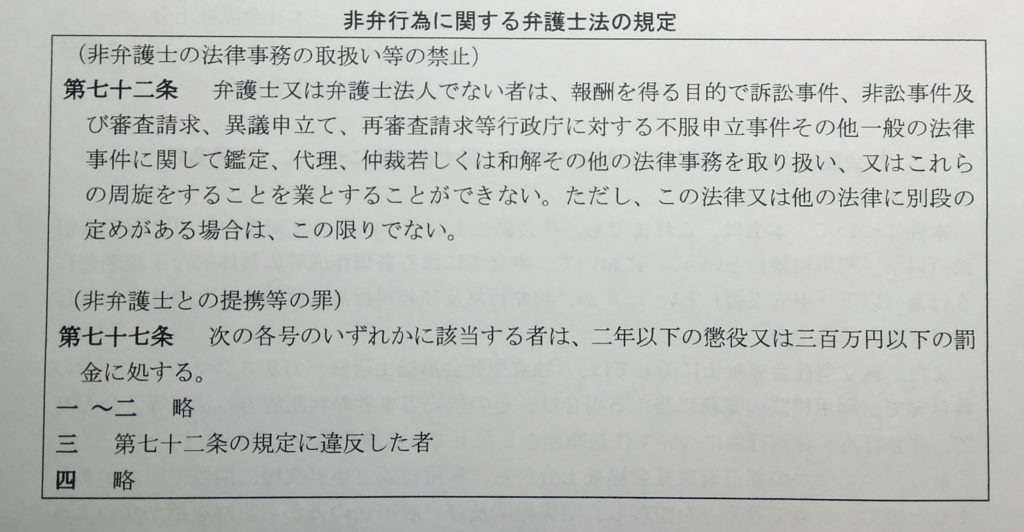

法律で決まっています

例えば、「福祉」という専門的見地から、

成年後見制度のご利用の必要性であったり、

利用におけるメリットであったり、

利用するためにはどのような手順を踏んで手続きを進めるか・・・とか、

ご本人、ご家族、またはご本人をとりまく支援者の方々などへ制度のご説明をしたり、状況に関するご相談を受けることはあっても、

「じゃあ、私が申立に必要な書類を代理で作成しましょう。」

「書類作成料は、〇〇万円です。」などと言って、料金をいただくわけにはいきません。

なぜなら、『非弁行為』(弁護士法第72条)に抵触するからです。

二年以下の懲役又は三百万円以下の罰金・・・

もう、・・・弁護士さんたちから嫌われるだけでは済みそうにないです。

ちなみに、同じく『非司行為』(司法書士法第73条)にも抵触します。

要するに、社会福祉士は、成年後見制度の申立に関する書類を作成して、その対価を得ることはできない。そう、法律で決まっています・・・ということです。

無料ならいいの?

ただ、以前、こんなご意見を聞きました。

「弁護士さんに相談すると、料金が高額だから・・・。」

・・・なるほど。

ひとまず、無料のご相談の窓口を、もしくは、料金のこともご相談できる窓口を紹介します。

他にはこんなご意見も・・・

「料金を受け取れないのなら、無料でやってくれないの?」

・・・・むむっ!

実はこれ、実際に、私自身が言われたことですが、聞き捨てならないですね・・・

答えは、「できません。」

もっと正確に言えば、「私は、しません。」

残念なのは、先の「弁護士さんの相談料は高額だから」も、この「無料でやってくれないの?」も、福祉職の方から聞いた言葉だということです。

確かに、私は申立に必要な書類もわかりますし、内容を作成することも作業としてはできます。

添付する諸々のものが揃ってさえいれば、そう時間がかかる作業だとも思っていませんし、

経験上、裁判所とのやり取りも、特別イヤではありません。

ただ、同じ福祉職であるならば、少し冷静に考えて頂きたい。

なぜ、法律職が対価として〇〇万円請求できる同じ作業をやって、

福祉職の我々社会福祉士は、無料で引き受けることができますか?

「福祉」だから?

ボランタリティな気持ちがあって当然ですか?

私は、なにも、弁護士の先生方に意地を張ったり、負けん気を見せているわけではありません。

基本的に、餅は餅屋・・・大切なのは、他職種の連携であり、チームアプローチ(チームで連携して支援すること)だと思っています。

でも、私たちは、各々が何某専門分野で自身の専門性に誇りを持っているし、だからこそ、それぞれ自己研鑚に日々励むことが課せられていると思います。

その専門性を名乗って仕事をしているわけですからね。

そして、何より、「福祉」をあくまで「仕事」にしているのです。

私に先の言葉を向けた方々も、私が存じ上げる限り「福祉」を生業にされている方でした。

昨今、高齢者、障がい、児童・・・国が示す各種サービスの報酬単価をみても、福祉に対する評価(対価)はまだまだ安価なものが多いように感じます。

私は全般的に、我々の仕事はもっと「国からの報酬(単価)をあげる」という形で高く評価されるべきだと思っています。

だからこそ、私は、あえて福祉職自身が我々のスキルを安売りしてはいけないと思うのです。

そんなわけで、法律上も、はたまた自身の福祉職としてのプライドにおいても、私は成年後見制度の申立に関する書類は作成しませんし、料金も受け取る訳にいかないのです。