新しい一年がはじまりました

特に上半期はなにかと忙しないため、毎年、年明け2日から事務仕事をはじめますが、今年は来客や友人との予定があり、数年ぶりに一般的な世間の「仕事はじめ」と同じスタートになりました。

仕事しようと思えばいくらでもすることはあり、手を抜こうと思えばそこそこ手抜きが出来るのが個人事業主(だと、私は思う)。

つまり、結局はなににしろ自分次第。

今年は、専門職の端くれとして仕事の質は落とさないよう、されど、幾分要領よく、自分や大切な人との時間も楽しむ余裕をこれまで以上に意識して日々を大切に過ごしていきたいです。

新年あらためてケアラー支援に想うこと~基本を忘れないでいたい~

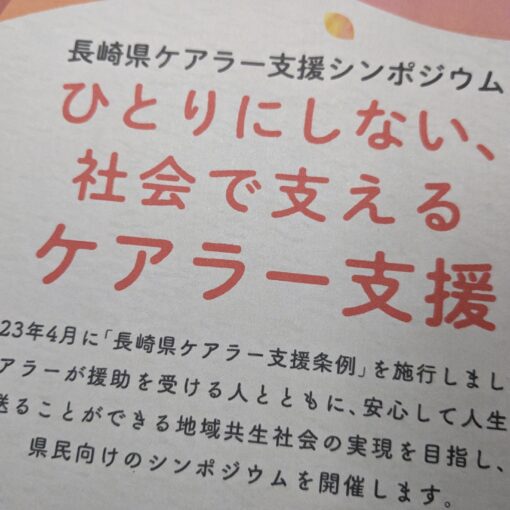

令和5年4月1日に「長崎県ケアラー支援条例」が施行されました。

上程当日、県議会議場にて傍聴する機会をいただき、全議員が起立され条例が成立された瞬間胸が熱くなったことを昨日のことのように覚えています。

長崎県ケアラー支援条例 | 長崎県 「長崎県庁ホームページ」

条例施行後も、一歩ずつ着々と体制整備が進められています。

ケアラー支援に関する長崎県の取組 | 長崎県 「長崎県庁ホームページ」

引き続きご縁を頂き、条例施行後も「長崎県ケアラー支援条例」に関するいろいろに携わっていますが、年明けすぐに長崎県庁から「ケアラー支援に関するアンケート調査」の依頼がありました。

以下の文章は、届いたアンケートへの私の回答です。(一部抜粋)

ケアは「誰にでも起こり得る」状況。

決して「ひとごとではない」。

今、自分以外の人のケア状況に想いを馳せることは、「いつか自分自身にも向けられること」である。

ヤングケアラー、若者ケアラー、はたらくケアラー、老々介護、障がい児の子育て・・・いろいろな場面で、それぞれのケア状況をお互いに想いあうことが、結果、学校でも、職場でも、地域でも、社会全体が「ケア(介護)」で悪い方向へ流れていかないことにつながっていく。

誰かのケア状況を早くから意識し考えて「想いあう」ことにこそ、社会にとって「将来性」がある。

(いよいよ「じぶんごと」になってからケアを意識し考え始めても、周囲に訴えても、それは遅い。)

「ケアは誰にとってもじぶんごと」

この意識がケアラー支援の基盤だと考えます。

このことを「しつこく」発信して欲しい。

あらゆる方法で。

「ケアは誰にとってもじぶんごと」この意識を広めたい

他の都道府県や市町でも、条例制定が進んでいます。

ケアやケアラーのことが、少しずつ広がり始めています。

ただ、やはりいつまでも「伝わらない」と感じることがある。

「ケア(お世話)は、いつか、どこかのタイミングで、誰にとってもじぶんごと」だということです。

こどもも大人も年齢も性別も関係なく忙しい日々をおくる現代社会において、多くのひとが「自分には関係ない」と感じることに対してなかなか関心や意識を向けてはくれません。

それも内容によっては理解しますし、そう言う私もその一人であることも間違いない。

ただ、「ケア」は違います。

ケアの認識を単なる「病気や障がいのある方への介護」とのみ捉えないとすればなおさら、ケアは多くの人にとって「じぶんごと」、もしくは「いつかは十分じぶんごとになる可能性があること」のはずです。

そうであれば考えないわけにはいかないし、自分以外の誰かの「ケア状況」を想うことも自然なことだと思います。

おそらくいつかはあなたにも向けられる「想い」です。

「長崎県ケアラー支援条例」が県議会で可決成立し施行されたことは本当に嬉しかったです。

長崎県も「0」だったものが「1」になったと思いました。

そして、今、それが「2」や「3」になるよう頑張っています。

そのような長崎県の変化のときに微力ながら携わり改めて思うのは、何かをつくり築き上げていくことも大変だけれども、「ひとの意識」を変えていくことはもっと大変だということ。

しかし、ここが変わらなければ、どんなに良い体制整備を構想しても形になりづらいし、構築しても活用されていかない。

「ケアは誰にとってもじぶんごと」

あらためて、「しつこく」発信していきたいと思います。